【トルコリラ10年前】為替レート推移と暴落の真相をプロが解説

トルコリラ10年前の為替はどうだったのか?

「あのときトルコリラを買っていたら…」そんな後悔を抱えている人も少なくありません。今や暴落通貨の代名詞ともいえるトルコリラですが、10年前はどうだったのでしょうか?

実は2013年頃のトルコリラは、まだ今ほど悪化していませんでした。むしろ、高金利通貨として個人投資家に人気の対象だったのです。

「なぜ10年でここまで価値が下がったのか」「その過程でどんな経済的な出来事があったのか」。そうした疑問に対し、この記事では明確な答えを提示します。

「投資で損をしたくない」「過去から学びたい」そう感じている方にこそ、ぜひ読んでほしい内容です。

この記事で分かること

- 2013年からのトルコリラ為替レートの変遷

- トルコ経済が抱える構造的な問題と政策の影響

- 個人投資家が経験したリスクと損失事例

- トルコリラと他の新興国通貨との違い

- 今後のトルコリラに関する専門家の見解

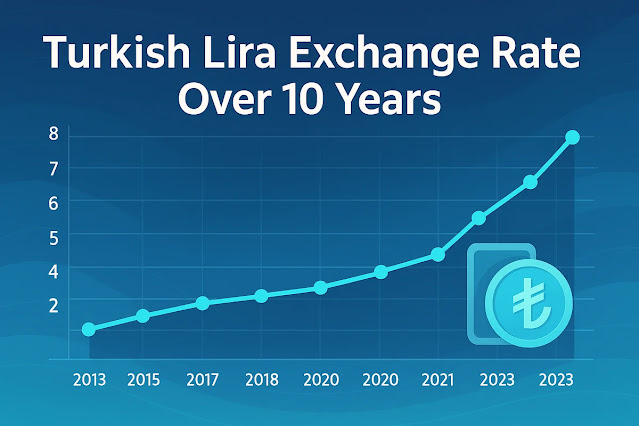

トルコリラの10年間の為替レート推移【2013〜2023年】

年ごとのトルコリラ円相場の変化一覧

トルコリラ円(TRY/JPY)の為替レートは、2013年から2023年にかけて急激に下落しました。特に2021年以降の下落幅は顕著です。以下の表で、年ごとの平均レートと主な変動要因をまとめました。

| 年 | 平均レート(円) | 主な要因 |

|---|---|---|

| 2013年 | 約48円 | 比較的安定した経済運営 |

| 2018年 | 約22円 | 通貨危機の発生 |

| 2021年 | 約13円 | 急激な利下げとインフレ加速 |

| 2023年 | 約5円 | 継続的な経済不安と信用低下 |

特に大きな変動があった年とは?

2018年は「トルコショック」とも呼ばれる大暴落が発生した年です。リラは数日で約20%近く下落しました。その後、2021年にはエルドアン大統領による強引な利下げ政策で、さらに価値が急落しました。

- 2018年:対ドルで過去最安値を更新

- 2021年:1ヶ月で約30%の下落

- 2022〜2023年:インフレ率80%超を記録

長期チャートから見えるトレンド

為替チャートを見ると、トルコリラは右肩下がりの下落トレンドを一貫して続けています。2013年には1リラ=約48円だったのが、2023年には5円を切る場面もありました。長期保有による含み損が問題となった事例も多く報告されています。

他国通貨と比較したトルコリラの動向

同じく高金利通貨として知られるメキシコペソや南アフリカランドと比べても、トルコリラの下落率は異常です。

| 通貨 | 2013年比での対円下落率 | 安定性 |

|---|---|---|

| トルコリラ | 約90%以上の下落 | 極めて不安定 |

| メキシコペソ | 約10%程度の下落 | 比較的安定 |

| 南アフリカランド | 約30%の下落 | やや不安定 |

トルコリラのパフォーマンスは他国通貨に比べて著しく劣る点に注意が必要です。

通貨安が与えた経済への影響

長期的な通貨安は、国内のインフレ率上昇と購買力低下を招きました。2022年にはトルコのインフレ率が80%を超え、生活費の高騰が社会問題となっています。

- 輸入品価格が高騰し、市民生活が圧迫

- 外貨準備の減少で政策余力が低下

- 観光業は為替安で追い風に

このように、為替と経済は密接に連動しています。

トルコリラ暴落の背景にある要因とは?

トルコ中央銀行の政策と利下げの影響

トルコリラ暴落の最も大きな要因の一つが、中央銀行による度重なる利下げです。2021年、エルドアン大統領の意向により政策金利が19%から14%まで短期間で引き下げられました。この結果、トルコリラは対ドルで約50%の下落を記録しました。

- 政策金利引き下げによる投資資金の流出

- インフレ加速による通貨価値の希薄化

- 通貨防衛策の失敗による信頼低下

エルドアン政権の経済運営方針

エルドアン大統領は「金利はインフレの原因である」という独自の理論を掲げています。これに基づき、利上げを否定し続けた結果、経済の不安定化が進行しました。トルコ国内外から「政治主導の危険な経済運営」と批判されています。

独裁的な介入によって金融政策の信頼性が大きく損なわれました。

政治的不安と国際的信用の低下

クーデター未遂事件やメディア統制など、政治的な不安定要因もトルコリラ暴落を加速させました。加えて、EUやアメリカとの対立も多発し、国際的な投資家からの評価が低下しました。

- 2016年のクーデター未遂で外国資本が撤退

- 報道規制や司法介入が国際評価を悪化

- アメリカとの外交摩擦が対ドル圧力に

インフレ率の異常上昇

2022年末のトルコの公式インフレ率は約85%を記録しました。これはOECD諸国の中でも突出して高く、日常生活のすべてのコストが急騰しています。

| 年 | 公式インフレ率(%) |

|---|---|

| 2020年 | 14.6 |

| 2021年 | 36.1 |

| 2022年 | 85.5 |

国際的な格付け機関による評価の変化

ムーディーズ、フィッチ、S&Pなどの格付け機関は、トルコの国債を「投資不適格」レベルまで引き下げました。これにより、機関投資家の投資対象から外れ、リラの売りが加速しました。

- ムーディーズ:2022年に「B3」へ格下げ

- フィッチ:安定見通しから「ネガティブ」へ変更

- S&P:長期債格付けを「B」に引き下げ

格下げが続くことで、信頼の回復には長期間を要すると見られています。

投資家が直面したリスクと対応策

トルコリラ建て資産の価格変動リスク

トルコリラは過去10年間で約90%以上の下落を記録しており、その影響を直接受けるのがトルコリラ建て資産です。為替損失だけでなく、資産そのものの評価額も大きく目減りしました。

- 為替変動による元本割れリスク

- 現地インフレの影響で実質利回りがマイナス化

- 流動性の低さによる換金リスク

FX市場における損失事例

2021年の年末、ある個人投資家はスワップポイント狙いでトルコリラを大量購入し、1ヶ月で300万円の損失を出しました。高金利通貨への過信とロスカットの遅れが主な原因です。

高スワップに目を奪われた無謀なレバレッジ運用は避けるべきです。

分散投資とリスクヘッジの必要性

トルコリラ1本に絞った投資戦略は極めて危険です。他の新興国通貨や先進国債券、株式などと組み合わせた分散ポートフォリオを構築することが重要です。

| 資産クラス | 役割 |

|---|---|

| トルコリラ建て資産 | 高金利によるリターン狙い |

| 米国債 | 安定的な利回り |

| 日本株 | 成長性を取り込む |

長期保有と短期売買の戦略比較

長期保有ではスワップ収益が見込める一方で、為替の下落がすべてを打ち消す可能性があります。逆に短期売買はタイミング次第で利益が出る反面、高い分析力とリスク管理が必要です。

- 長期:スワップ収入あり、為替損リスク大

- 短期:利益機会はあるが損失拡大のリスクも

日本の個人投資家にとっての教訓

日本ではスワップ目的のトルコリラ投資が一時的にブームになりましたが、2023年時点で多くの個人投資家が損失を抱えています。教訓として以下が挙げられます。

- 高金利=高リターンとは限らない

- 為替リスクを常に考慮する

- ニュースや政情不安にも敏感になるべき

魅力的な条件には必ずリスクが潜んでいることを理解しておきましょう。

トルコリラと他の新興国通貨の比較

南アフリカランドとの比較

トルコリラと南アフリカランド(ZAR)は、どちらも高金利通貨として知られていますが、下落の幅と安定性に大きな違いがあります。ランドは政策金利をインフレに合わせて柔軟に調整しており、為替変動は緩やかです。

- 2023年のZAR/JPY:約7.8円

- 2013年からの下落幅:約30%

- 為替・インフレ管理の実績がある

メキシコペソとの対比

メキシコペソ(MXN)は、2020年のコロナショック時に一時急落したものの、その後は回復しています。リカバリー力の高さが評価される通貨です。トルコリラと異なり、中央銀行の独立性が保たれています。

| 項目 | トルコリラ | メキシコペソ |

|---|---|---|

| 10年の下落率 | 約90% | 約10〜15% |

| 政策の安定性 | 低い | 高い |

| 外国人投資家比率 | 低下傾向 | 増加傾向 |

資源国との経済構造の違い

新興国通貨といっても、資源の有無が経済安定に大きく影響します。南アフリカやブラジルのような資源国は、コモディティ価格の上昇によって通貨安を抑制できる場面もあります。一方、トルコは資源輸入国で、外貨準備の不足が常にリスクになります。

- 資源国通貨は商品価格に連動しやすい

- 輸入依存国は為替の影響を受けやすい

政策金利の違いと通貨の安定性

新興国通貨の安定性を測る指標の一つが政策金利です。2023年現在、トルコは36.5%、メキシコは11.0%、南アフリカは8.25%と、いずれも高水準ですが、市場の信頼度は金利水準だけでは測れません。

| 国 | 政策金利(2023年) | 市場の評価 |

|---|---|---|

| トルコ | 36.5% | 極めて不安定 |

| メキシコ | 11.0% | 安定的 |

| 南アフリカ | 8.25% | やや不安定 |

新興国通貨としての信頼性の評価

投資対象としての信頼性は、単に利回りの高さだけでは決まりません。政治安定性、金融政策の独立性、インフラ整備などの要素が複合的に影響します。トルコリラはこれらの多くの面で他国に遅れをとっており、投資家からの評価も慎重です。

短期的な魅力に惑わされず、総合的な通貨評価を行うことが重要です。

今後のトルコリラの見通しと専門家の予測

現在の政策金利とインフレ状況

2023年末時点でのトルコの政策金利は36.5%と、世界でも屈指の高水準です。一方、インフレ率も依然として高く、前年比65%前後の上昇を記録しています。これは中央銀行の利上げが効果を発揮していない可能性を示唆しています。

- 政策金利:36.5%(2023年12月時点)

- 消費者物価指数:前年比+64.9%

- 実質金利はマイナス水準が続く

IMFや世界銀行のレポートを参考に

国際機関のレポートでは、トルコ経済の構造改革の必要性が繰り返し指摘されています。IMFは2024年〜2025年の経済成長率を1.5〜2.0%程度と控えめに見ています。

| 機関 | 2024年予測 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| IMF | 1.5%成長 | 構造改革の遅れに懸念 |

| 世界銀行 | 2.0%成長 | 物価と為替の不安定さを指摘 |

エルドアン政権の再選とその影響

2023年の再選後、エルドアン政権は再び金融政策に影響を強めています。これにより中央銀行の独立性が問われる局面が続いており、投資家の不安要因となっています。

- 利上げは実施されたが、政権主導との指摘あり

- 閣僚交代による市場の混乱

- 中長期的な信用回復は依然不透明

投資対象としての魅力はあるか?

高スワップポイントが魅力とされるトルコリラですが、為替のボラティリティが極めて高く、短期的な利益を狙うのは困難です。スプレッドも広めに設定されているため、長期投資向けとは言い切れません。

リターンよりもリスクを先に検討する必要があります。

長期的に見た回復の可能性

経済の構造改革や中央銀行の信頼回復が進めば、トルコリラが再評価される可能性もあります。ただし、その実現には数年単位の時間と安定した政策運営が求められます。

- 財政の健全化

- 輸出競争力の強化

- 観光や製造業の復活

今は慎重な観察と情報収集が重要な時期といえるでしょう。

トルコリラをテーマにした投資商品の紹介

トルコリラ建ての外貨預金

日本の金融機関でも取り扱いがあるトルコリラ建て外貨預金は、高金利を活かした運用が可能です。2023年時点の金利は年利15〜20%とされる例もあります。ただし為替リスクが非常に高いため、元本割れのリスクも十分に考慮する必要があります。

- 高金利で利息収入を狙える

- 為替変動で元本損失の可能性

- 預入期間は1ヶ月〜1年が一般的

トルコ国債への投資

トルコ政府が発行する国債は、利回りが非常に高い反面、信用リスクも大きいです。個人が直接投資するにはハードルが高く、日本の証券会社を通じて投資信託などで間接的に保有するケースが一般的です。

| 年限 | 表面利率 | リスク要因 |

|---|---|---|

| 5年債 | 約18〜25% | 為替変動・信用不安 |

| 10年債 | 約20〜28% | 政策変更の影響大 |

トルコ関連ETF・投資信託

トルコの株式市場や債券市場に連動するETFや投資信託は、日本の証券会社でも取り扱いがあります。分散投資の一環として組み入れられる商品ですが、トルコリスクを内包している点に注意が必要です。

- 米国ETF:iShares MSCI Turkey ETF(TUR)など

- 国内投資信託:アクティブ型での取り扱いが中心

- 為替ヘッジの有無を確認する必要あり

トルコ経済に連動する株式銘柄

トルコ現地の企業に直接投資することは難しいですが、トルコ市場に大きく関与しているグローバル企業の株式を通じて間接的にトルコの経済成長を取り込む方法もあります。

- 自動車部品・消費財メーカーが該当

- 新興国売上比率が高い企業に注目

- 通貨安が業績にどう影響するかがカギ

各商品に対するリスク評価

以下の表では、各種トルコ関連投資商品の主なリスクと利回りをまとめています。目的に応じた商品選定が重要です。

| 商品名 | 利回り | 主なリスク |

|---|---|---|

| 外貨預金 | 年利15〜20% | 為替変動・元本保証なし |

| トルコ国債 | 年利20%超 | デフォルト・政治リスク |

| ETF/投資信託 | 市場により変動 | 株式変動・為替 |

| グローバル株式 | 企業業績次第 | 間接的影響・選定難 |

高利回りの裏に潜むリスクを理解し、慎重に判断することが大切です。

トルコリラに関するよくある質問(FAQ)

トルコリラは今後も下がり続けるの?

トルコリラは過去10年間で約90%下落しました。特に2018年以降の急落が目立ちます。現在も高インフレと政策不安が続いており、短期的には下落リスクが依然として高いと見られます。ただし、中長期では政策転換や経済回復の兆しが見えれば反発の可能性もあります。

なぜトルコは利下げを続けるの?

エルドアン大統領は「金利がインフレを引き起こす」との独自理論を持ち、従来の経済理論と逆行する金融政策を進めてきました。これによりトルコ中央銀行は政治の影響を強く受け、市場との信頼関係が崩れた結果、通貨安と物価高が加速しました。

トルコリラを買うならどの証券会社がおすすめ?

日本国内では、SBI証券やマネックス証券、GMOクリック証券などでトルコリラの取引が可能です。取引手数料、スプレッド、スワップポイントの条件が異なるため比較が重要です。

| 証券会社 | スプレッド | スワップポイント(概算) |

|---|---|---|

| SBI証券 | 1.8銭 | 120円/日(10万通貨) |

| GMOクリック証券 | 1.7銭 | 130円/日(10万通貨) |

為替差益と為替差損の計算方法は?

為替差益(利益)と差損(損失)は、売買時の為替レート差と取引数量で算出します。例えば1トルコリラを10円で購入し、12円で売却した場合、差益は2円となります。

- 差益=売却レート−購入レート×通貨量

- 税制上は雑所得に分類(年間20万円超は申告必要)

税金の扱いにも注意が必要です。年末の損益計算は正確に行いましょう。

トルコリラでスワップポイント狙いは危険?

スワップポイントとは、金利差に基づく日々の受取利息です。トルコリラはスワップが高いことで人気ですが、為替下落によって利益以上の損失が出るケースも珍しくありません。

- 為替の下落でスワップ収益が帳消しになる可能性

- 高スワップ=高リスクという認識が必要

- 長期保有でも安心とは限らない

スワップ目的の投資でも、相場の変動に対応できる資金管理が不可欠です。

まとめ:10年前と今のトルコリラから学ぶこと

本記事では、トルコリラの過去10年間の為替推移と暴落の背景について詳細に解説しました。ここで、重要なポイントを整理します。

- トルコリラは10年で約90%下落し、長期的に価値を失ってきた通貨である

- 暴落の原因は、政治的介入や利下げ政策、インフレの高騰など複合的な要因によるもの

- 高金利投資はリターンの裏に大きなリスクを抱えており、過去には多くの損失事例がある

- 他の新興国通貨と比較しても、トルコリラの安定性は極めて低い

- 今後の見通しは依然不透明で、政策の転換や国際信頼の回復が鍵となる

投資対象としてのトルコリラは非常に魅力的に見える一方で、十分な情報収集とリスク管理が求められる通貨です。過去の推移を踏まえ、将来の判断材料として冷静に活用していくことが重要です。

目先の高利回りに惑わされず、本質的な価値を見極める視点を持ちましょう。

関連記事- 【2025年最新】トルコリラのスワップポイント推移10年分を徹底解説!今後の投資判断は?

- 【トルコリラ長期投資】プロが語るメリット・デメリットとは?

- 【2025年版】トルコリラ長期保有は危険?最新リスクと対策を解説

- 【衝撃】トルコリラ30年の推移をグラフ解説|暴落の原因とは?

- 【暴落の真相】トルコリラの過去最安値はいつ?原因と今後を解説

- 【完全解説】トルコリラの過去最高値はいつ?背景と今後の見通し

- 【2025年最新】トルコリラの最低値はどこまで下がる?専門家が今後を予測

- 【2025年最新版】トルコリラ長期予想と将来性を徹底解説

- トルコリラ10年後の見通し|投資家が今知っておくべき5つの事実

- 【保存版】トルコリラの最高値はいつ?歴史と今後の見通しをプロが解説